こんにちは。

そうじで組織と人を磨く、日本で唯一の研修会社 株式会社そうじの力

代表取締役・組織変革プロデューサーの小早祥一郎です。

世の中、「5S」「環境整備」などに活動に取り組んでいる会社は、決して少なくありません。

しかしながら、そのすべてが「期待するような効果」を上げているわけではないようです。

「やってみたけれど、うまくいかなかった」

「一過性で終わってしまった」

「続けてはいるけれど、マンネリ化してしまっている」

…

「期待するような効果」を上げられない理由は、一体何なのでしょうか?

その理由を解き明かすのが、本シリーズコラム。

全10回にわたってお伝えしていきます。

「社内見直しポイント」が確認できる!

社長のための環境整備チェックシート、無料公開中!

⇒ダウンロードはこちら

目次

経営計画書は、水戸黄門の印籠

社長命令って、どうしたら実行に移されるのでしょうか?

社長がひと言、「そうじ(整理整頓)をやりなさい」と言葉を発すれば、あとは粛々と実行されていくものでしょうか?

そんなこと、ありませんよね。

まして、ことは“そうじ”です。

「時間がもったいない」

「そうじをするくらいなら仕事をしたい」

とほとんどの社員は思うことでしょう。

そうじ(整理整頓)は優先順位が低いのです。

なぜでしょうか?

ほとんどの社員にとって、一番大切なのは、今目の前で動いている仕事だからです。

それによって売上が立ち利益が生まれ、自分の給料も確保されるわけですから、当然ですね。

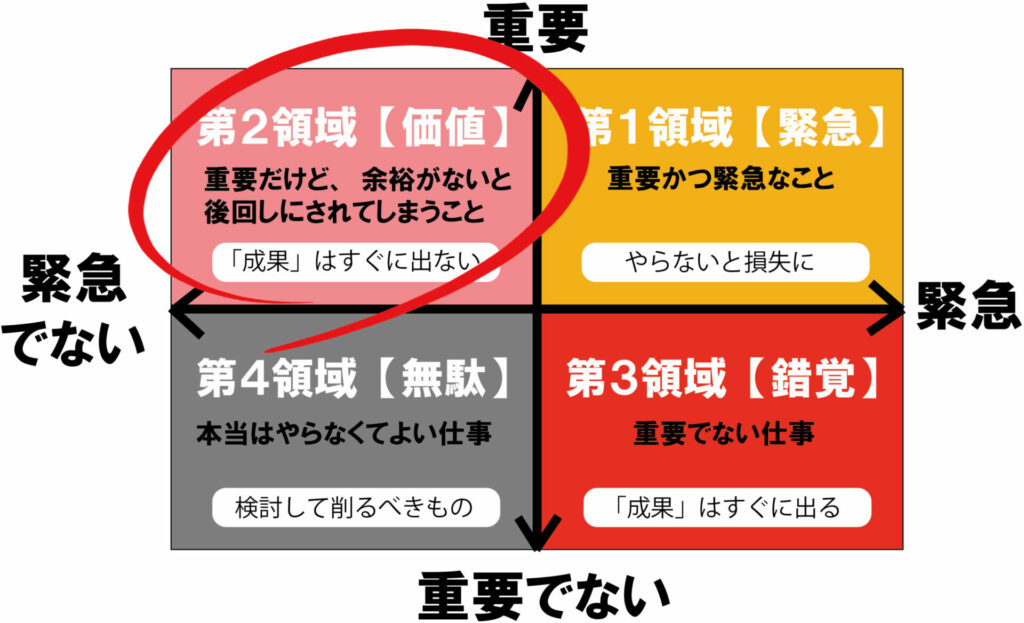

でも会社には、今すぐ必要ではないけれど、将来のためにやらなければならないことがあります。

そうじ(整理整頓)はその最たるものです。

こうした喫緊の課題でない「緊急ではないけれど重要なこと」を社員に取り組んでもらうためには、“お墨付き”が必要です。

社員にしてみれば、社長命令で一生懸命にそうじをしているのに、気まぐれな部長に

「そうじばっかりして仕事をサボるな」

なんて言われたら、たまりませんからね(笑)。

経営計画書は、いざという時の印籠みたいなものなのです。

書き方・書き順が大事!

じゃあ、

「経営計画書に何でもいいから書けばいいのか」

というと、それもちょっと違います。

ありがちなのは、経営計画書の最初に、

「目標の売上高」

「利益」

がデカデカと記載され、その後のページにも、

「いろいろな必達のノルマ」

が何ページにもわたって延々と続き、最後のほうになって、小さく

「そうじをしましょう」。

これでは、社員はまずやらないでしょう(笑)。

なぜなら、その書き方、書く順序こそが、社長の考える優先順位だからです。

大きく前の方に書いてあることの優先順位が高く、小さく後ろの方に書いてあることは優先順位が低いというのは、誰でも分かります。

優先順位の低い仕事は、

「手が空けば」

「気が向けば」

やるということになるでしょう。

社長がそうじの優先度を高く考えているのであれば、前の方のページに、デカデカと、

「わが社の最優先課題のひとつとして、そうじに取り組む」

と明記すべきです。

経営計画書がない?じゃあ、作りましょう!

そうはいっても、ウチには経営計画書なんてないよ、という会社もあるでしょう。

ならばこの際、作りましょう!

要するに、会社を経営する上で、

- 守りたいこと

- 実現したいこと

- 大切にしたいこと

- 避けたいこと

などを書いていけばいいのです。

形式にこだわる必要はありません。

私自身も、弊社の経営計画書は、まずA4用紙1ページからはじめました。

上述したように、優先順位の高い事柄から書いていきます。

もし御社にとって“そうじ”が

「欠くべからざる大切な取り組み」

であるならば、自然と経営計画書の前の方に記載されることでしょう。

経営計画書は、いってみれば、羅針盤あるいは航海図です。

これがなければ、いったい我々の船はどこにどのように行くのか分かりません。

経営計画書は、社員にとってだけでなく、社長自身にとっても、頼れるナビゲーションになるはずです。

まとめ

私たちの定義するそうじとは、【本質を明らかにし、究めること】。

モノにアプローチしながら、実はそこにまつわるコトの問題をあぶり出し、改善していくアプローチなのです。

経営とは、どうあるべきか。

わが社はどこに向かっていこうとしているのか。

社員には、どんなことを大切にしてほしいと願うのか。

そんな本質的な問いかけに対する回答が、経営計画書には盛り込まれることでしょう。

つまり、経営計画書を作ることそのものが、ひとつの“そうじ”なのです。

「5Sに取り組んでいるのにあなたの会社が変わらない10の理由」目次

その1 「社長がやらない」

その2 「組織を作らない」

その3 「時間を確保しない」

その4 「現場の取り組みだと思っている」

その5 「『モノ』へのアプローチにとどまっている」

その6 「リアクションがない」

その7 「目的を取り違えている」

その8 「経営計画書に明記していない」 ←本記事

その9 「楽しくやっていない」

その10 「社長が約束を守らない」

わたしたちは、”そうじ”で組織と人を磨く、日本で唯一の研修会社です。

◆社内が乱雑なことにお悩みの経営者様

◆環境整備を導入したいが、どうやって進めていけばいいのかお悩みの経営者様

◆他社の環境整備研修プログラムが、自社にはうまくはまらなかった経営者様

どうぞお気軽にご相談ください。

わたしたちは、

”そうじ”で組織と人を磨く、

日本で唯一の研修会社です。

◆社内が乱雑なことにお悩みの経営者様

◆環境整備を導入したいが、

どうやって進めていけばいいのか

お悩みの経営者様

◆他社の環境整備研修プログラムが、

自社にはうまくはまらなかった経営者様

どうぞお気軽にご相談ください。