こんにちは、組織変革プロデューサーの小早祥一郎です。

私は常々、「社内で”そうじ”に取り組む際、一番初めに行うのは”整理をやりきること”である」と強調しています。

それは「整理をやりきることこそが、事態を前に進める一番肝要なこと」であると、様々な支援先の事例から実感しているからです。

はじめに整理をしっかりと行わなければ、そうじは単なる「掃除」になってしまい、「そうじの力」は発揮されません。

▽関連記事「そうじの力」とは何か?

なぜ「整理」なのでしょうか?

「整理をやりきる」とは、一体どういうことなのでしょうか?

今回は、そのことを詳しく解説していきます。

「社内見直しポイント」が確認できる!

社長のための環境整備チェックシート、無料公開中!

⇒ダウンロードはこちら

目次

整理、整頓、清掃それぞれの意味

そうじを進める際の、正しい順序は、「整理」→「整頓」→「清掃」です。

それぞれの意味をご存じでしょうか?

整理=捨てる、減らす

「整理」は、一般的に、

「要るものと要らないものを明確に分けて、要らないものを徹底的に処分すること」

と説明されているようです。

私は、もう少し簡略化して、「整理=捨てる、減らす」と定義しています。

整頓=置き場を決め、明記する

「整頓」は、一般的には、

「要るものを必要な時に必要なだけ使いやすいようにきちんと置き、誰でも分かるように明示すること」

とされています。

ちょっと長いので、私は、

「整頓=置き場を決め、明記する」

と定義しています。

清掃=掃く、拭く、磨く

「清掃」は、一般的には、

「身の回りのものをきれいにして、いつでも使えるようにすること」と言われているようですが、ちょっと抽象的で分かりにくいですね。

なので私は、単純明快に、「清掃=掃く、拭く、磨く」と説明しています。

整理のポイント

「順序」がキーポイント

意味を定義したところで、実は何よりも大切なのは、「整理」「整頓」「清掃」の順序です。

そうじを始めるときに、最初にすることは「整理」、つまり不要な物を捨てること。

想像してみてください。

今、部屋に多数のモノが積み重なって溢れているとします。

この状態で、モノを減らすことなく、部屋をキレイにすることは可能でしょうか?

不可能ですよね。

不要なモノを捨てることで、スペースが拡がります。

スペースが拡がれば、実は多くのことが解決していきます。

不要なモノがなくなると、必要なモノの状態が分かり、有効活用ができるようになります。

また、整理が不十分なまま整頓を行うと、とんちんかんなことが起こったりします。

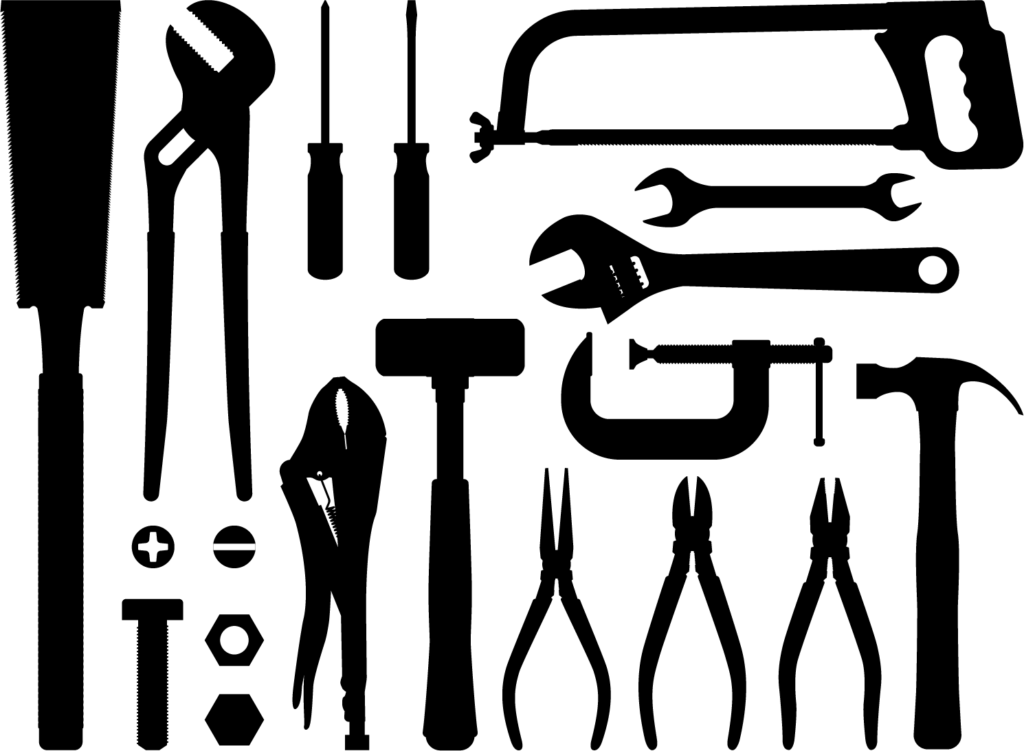

たとえば、工場の壁面にキレイに並べられた道具類。

一見すると、とてもカッコ良く見えます。

ところが、

「これは何に使う道具ですか?」

と聞くと、

「いえ、その道具は最近は使いません」

という答えが現場から返ってくる。

「えっ?じゃあ、なぜここにこの道具を並べているのですか?」

と聞くと、

「上司から『道具はきちんと整頓しなさい』と言われているので・・・」

という答え。

吉本新喜劇ならば、「ドアホッ!」とツッコミが入りそうです(笑)。

使わないものを、いくらカッコよく並べたところで、何の意味もありませんね。

あるいは、整理が不十分なまま清掃を行うと、次のような滑稽なことが起こるかもしれません。

ある社員が、何かの機械を一生懸命に磨いています。

その機械は、今や眩しいくらいに光り輝いています。

そこで、

「この機械は何の機械ですか?」

と聞くと、その社員は、

「何でしょうかね?倉庫の奥に5年以上も眠ってホコリをかぶっていた機械なので…」

とのお答え。

「バシッ」というハリセンの音が聞こえてきそうです(笑)。

使わないものを、いくらピカピカに磨いても、意味がないですよね。

こんなバカげたことはないのですが、実は世の中では、こうしたことが意外に多く行われています。

一般的に、そうじをしようというと、すぐにホウキや雑巾を持ちたくなります。

でも、その前にすべきことがある。

それが「捨てる」ことです。

だから、「まずは整理」というのは、とても大切なポイントなのです。

②判断基準は「使えるか、使えないか」ではなく「使うか、使わないか」

ところが、この整理、苦手な人が多いのです。

元来、日本人は、「もったいない」精神が旺盛です。

モノを捨てられないのです。

確かに、何でもかんでも勝手に捨てていいわけではありません。

そこには何らかの判断基準が必要です。

ここでよくやってしまうのが、

「使えるか、使えないか」

で判断してしまうこと。

そうではなく、

「使うか、使わないか」

を判断基準にすることが大切です。

つまり、機能的に使えても、実務的に使わないものは捨てましょう、ということです。

わかりやすいたとえ話をします。

今ここに、一台のタイプライターがあったとします。

古いものですが、元気に動いています。

しかし、実務上、タイプライターは使いません。

現代はパソコンですよね。

ならば、このタイプライターは、社内からは処分しましょう。

(処分する=捨てるという意味ではありません。「博物館に寄贈する」など、有効に活かしてくれる場所を探すことも、「処分」です)

「そんな、まだ動くのに、もったいない!」という人がいるかもしれません。

確かにもったいないですが、もっともったいないものがあります。

それは、スペースです。

私たちは、狭い日本の国土の中にいます。

誰しも、潤沢なスペースがあるわけではありません。

使いもしない機械がドンと居座り、貴重なスペースを占有してしまうことほどもったいないことはありません。

それに、いくら機能的に使えたとしても、使わないのであれば、「もったいない」ことに変わりはありません。

だって、そのモノを活かしていないのですから。

使いもしないモノを取っておくのは、言ってみれば「生殺し」状態です。

モノがかわいそうです。

そんな殺生なことをするくらいならば、思い切って処分し、社内から解放してあげるべきです。

③使わないものは、新品でも処分する

私のあるクライアント企業では、“そうじ”の活動のスタート時に、大量のモノを捨てました。

その会社は設備工事の会社なのですが、当初、倉庫には、たくさんの設備機器がストックされていました。

中には、封を開けていない新品もありました。

ところが、その設備機器の一つひとつを確認してみると、

- すでに型が古くなってしまって、お客様には提供しづらいものだった

- 発注ミスで余ってしまったものの、特定の現場に合わせた仕様のために汎用性がなく、他の現場には転用できないものだった

という状態だったのです。

そこで、これらのストックの中で、

「機能的には使えても、実務上使うあてのないもの」

は、すべて処分しました。

社長さんに後から伺ったところでは、金額的には、おそらく300~500万円くらい、捨てたのではないか、とおっしゃっていました。

金額を聞くと、とてももったいないように感じるかもしれません。

しかし、捨てたおかげでスペースができ、モノが良く見え、いろいろなことが解決していきました。

そして、このように、モノを捨てて減量化すると、あまり収納(整頓)のことに気を遣わなくても、問題はなくなってくるものです。

④迷ったときの判断基準は「過去12か月以内に使ったかどうか」

ところが、「使うか、使わないか」と考えても難しいのは、「将来のことは分からない」ということです。

ある機械があったとして、ここ数年は使ってないとします。

しかし、「ひょっとしたら、この先に、使うことがあるかもしれない」という不安はぬぐえません。

将来のことは誰にもわからないのですから、何らかの割り切りがないと、何も捨てることはできなくなってしまいます。

こんなときに、よりどころにしてほしいのは、

「過去12か月以内に使ったかどうか」

です。

私たちのビジネスは、通常、12か月単位で動いています。

季節変動がありますが、過去12か月ならば、季節変動も含むことができます。

この変化の激しい現代において、過去12か月に使わなかったものは、まず今後も使いません。

商品だってそうです。

12か月以上動いていない商品在庫が、今後、売れることは、まずないでしょう。

まれに、業界の特殊事情として、数年に一度の単位で動くものがあったりします。

そのように、明確に把握できているものは、もちろん、残しておいて構わないのです。

⑤徹底的に整理するまで、整頓に移らない

このように、整理と一口に言っても、とても奥が深いものなのです。

それだけに、整理を徹底することは、とても大切です。

整理が中途半端なまま、整頓に移行すると、失敗します。

だって、使わないものを揃えたり並べたり表示したりしても、意味がないですよね。

スペースも食うので、収納が足りなくなったりします。

私がお手伝いする場合には、たいていどの会社でも、最初の1年間は、ほとんどこの整理、つまり捨てることにあてます。

それでもまだ不十分で、2年間くらいかけることもあります。

それだけ、整理は“そうじ”の中で最もキーとなる活動だということです。

まとめ

実は整理を徹底するだけで、組織風土は変わっていきます。

整理が徹底されてくると、身の回りにあるものすべてが「意味ある存在」になります。

無駄なものがないということは、無駄な仕事をしない、ということにつながります。

意味ある存在を生かし切ろうというマインドが生まれます。

モノに対する関心が高まると、人に対する関心も高まります。

お互いに無関心ではいられなくなり、コミュニケーションが生まれてくるのです。

これこそが、「そうじの力」なのです。

動画でも解説しています

わたしたちは、”そうじ”で組織と人を磨く、日本で唯一の研修会社です。

◆社内が乱雑なことにお悩みの経営者様

◆環境整備を導入したいが、どうやって進めていけばいいのかお悩みの経営者様

◆他社の環境整備研修プログラムが、自社にはうまくはまらなかった経営者様

どうぞお気軽にご相談ください。

わたしたちは、

”そうじ”で組織と人を磨く、

日本で唯一の研修会社です。

◆社内が乱雑なことにお悩みの経営者様

◆環境整備を導入したいが、

どうやって進めていけばいいのか

お悩みの経営者様

◆他社の環境整備研修プログラムが、

自社にはうまくはまらなかった経営者様

どうぞお気軽にご相談ください。