こんにちは。

そうじで組織と人を磨く、日本で唯一の研修会社 株式会社そうじの力

代表取締役・組織変革プロデューサーの小早祥一郎です。

環境整備のいろはの「い」は、整理。

つまり不要なモノを捨てることです。

私は支援先で、「捨てましょう、捨てましょう!」としつこく言います。

でも、多くの人は、モノを捨てるのが苦手。

私はそれについて、

- 「もったいない」という気持ち

- 「懐かしい」などという想い入れ

が邪魔をするからだ、と、ずっと思ってきました。

ただ最近、整理が進まないのは、実はもうひとつ理由があることに気づいたのです。

「社内見直しポイント」が確認できる!

社長のための環境整備チェックシート、無料公開中!

⇒ダウンロードはこちら

目次

「捨てられない」もう一つの原因は、「未来への不安」

「何となく不安」。

整理の指導をすると、このセリフをよく聞きます。

実際、そのように感じる人は多いのでしょう。

たとえば支援先で、

「要らない本は捨てましょう」

と言うと、

「いや、この本は捨てられません」

と反論されることがよくあります。

「この本、読むのですか?」

と聞くと、

「いや、読みはしないけど、何となく置いておかないと不安なんです」

という答えが返ってきます。

そういう方の机には、例外なく、実に多くのジャンルの本や雑誌が高く積まれています。

読みもしないのに、です。

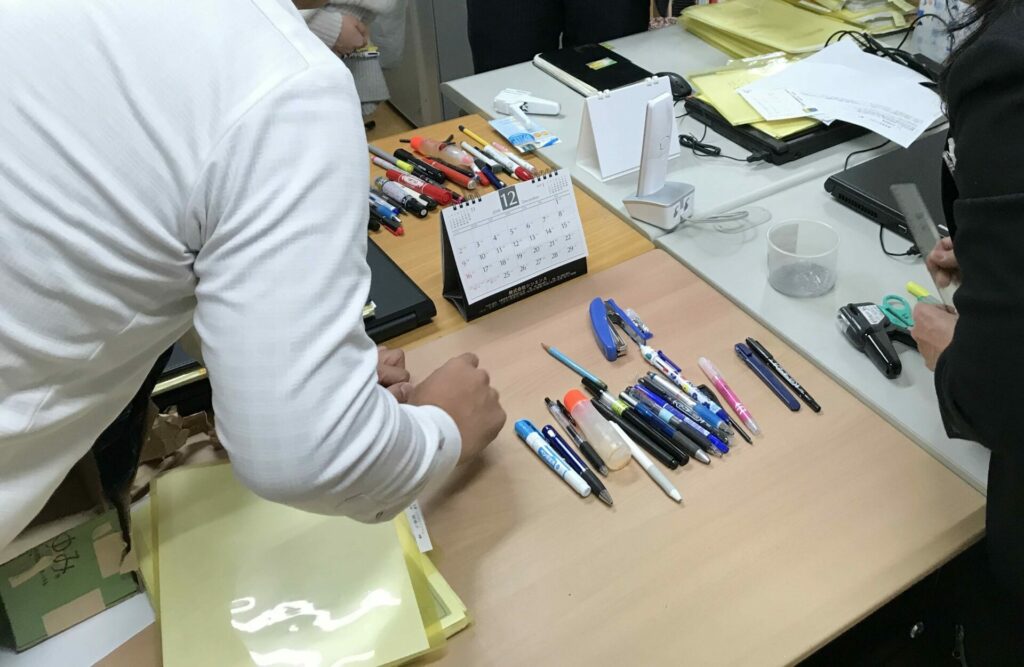

また、ある支援先において、デスクの中身の整理実習を行ったときのこと。

参加メンバーでランダムにペアを作り、デスクの引き出しの中身をいったん机に出します。

そのあと、要るものと要らないものに分けて、要らないものを捨てるのです。

実際出してみると、使っているのはほんの数本のペンのみで、あとにはたくさんのペンの山。

「よくこれだけのペンを取っておいたね!」と社長。

ご本人は、「いや~、何本か持っておかないと、何となく不安で…」と照れ笑いです。

「捨てる」という行為に付きまとうのは、「未来への不安」です。

「捨てた先に、後悔する未来があるかもしれない」

「もう二度と手に入らないかもしれない」

不確かなことへの不安があるから、今ここに確実にあるモノにしがみついてしまうのです。

「捨てる不安感」を克服する3つの方法

それでは、不安感を克服するためには何をすればよいのでしょうか?

必要なのは、以下の3点です。

①わが社においての「整理の目的」をきちんと浸透させる

企業における整理の役割の本質は、

「自分たちにとって本当に大切なモノは何か」

を浮き彫りにすることです。

モノで溢れている状態のときは、モノがあることで安心しているわけですから、

「自分にとって本当に大切なモノ」

が明確になっていません。

なので、いざ何かを始めようとか、トラブルが起こってしまったりすると、

「本当に必要なモノ」が曖昧なまま、

- いろいろな機械や道具を買ってみる

- 多くの管理書類を作ってみる

↓

- さらにモノが大量に溢れ、場が乱れ、片づかない。

- やたらとチェックすべきことが多くなる

といったことが多くの会社で起こっています。

だからまずは、

「我が社が本当に大切にするべきモノ・コトを明らかにするために整理をする」

ということを、「社長が全社に伝えていく」ことが大切です。

これは、「会社をより良い方向へ変えていこう!」という、社長の決意表明でもあります。

②「捨てルール」を明確にする

捨てる不安感を無くすために必要なこと2つ目は、「捨てルールを明確にすること」です。

捨てる時、何もルールがないと、実はぜんぜんモノが減りません。

なぜなら、「要るモノ」と「要らないモノ」の定義は、とても主観的。

人によって受け止め方が全く違うからです。

「これは使ってないけど、取っておきたい」

と思えば、その人にとって、それは「要るモノ」になってしまいます。

実習の際、私はこんな声かけをしています。

「ここ一か月で使ったものだけ取り出してください」

するとどうなるでしょうか。

一か月以内に使ったかどうかは客観的な事実なので、主観が入りようがないので、モノがどんどん減っていきます。

冒頭の、本を捨てられない社長さんには、このように伝えました。

「業務遂行上、あるいは、ご自身の人生にとって、これがなければ成り立たない、という本だけにしましょう」

するとようやく、ご本人の手が動き始めました。

そしてほとんどの本は、「そうではない」と分類されていくのです。

③みんなでやる

捨てる不安感を無くすために必要なこと、最後の一つは「社長以下みんなで取り組む」ということです。

できれば、業務内にしっかり時間を設けて、全員が同じ時間に「捨てる」に取り組むことができると良いでしょう。

理由は2つあります。

理由1 決裁者にその場で確認できる

一つ目は、「自分一人では判断を下せない物」が出てきたとき、すぐに決裁権を持つ人に確認ができること。

仕事の中で、自分以外の人が関わっているモノや書類は実に多いことでしょう。

みんなで同じ時間に捨てる作業をしていれば、その場ですぐに決裁を仰げるため、

「これはどうしたらいいのか…」

と個人が手元に置いて悩む心理負担が減ります。

理由2 個人に責任が押し付けられない

二つ目は、他人の目がすぐ近くにあること。

「これは捨てると不安だからとっておこうかな…」

と思ったとき、誰かと一緒に作業していると

「ルール上、それ捨てても大丈夫なんじゃない?」

と後押ししてもらえることがあります。

これも、

「自分一人の決断で大切なものを捨ててしまったのかもしれない…」

という心の負担を取り除いてくれるでしょう。

まとめ

「モノを捨てるのが苦手」

という裏側には、

「変化が怖い」

「後戻りできないことが不安」

「後悔することへの不安」

「捨てた先どうなるかがわからなくて怖い」

という恐怖感や不安感がつきまとうもの。

まずは社長が「捨てて、前へ進む」と決断すること。

そして実際に身の回りから「整理」を始めること。

そこからようやく、環境整備が始まっていくことでしょう。

捨てることが苦手な社長のための、完全マニュアルできました

下記バナーより、試し読み・ご購入いただけます。

わたしたちは、”そうじ”で組織と人を磨く、日本で唯一の研修会社です。

◆社内が乱雑なことにお悩みの経営者様

◆環境整備を導入したいが、どうやって進めていけばいいのかお悩みの経営者様

◆他社の環境整備研修プログラムが、自社にはうまくはまらなかった経営者様

どうぞお気軽にご相談ください。

わたしたちは、

”そうじ”で組織と人を磨く、

日本で唯一の研修会社です。

◆社内が乱雑なことにお悩みの経営者様

◆環境整備を導入したいが、

どうやって進めていけばいいのか

お悩みの経営者様

◆他社の環境整備研修プログラムが、

自社にはうまくはまらなかった経営者様

どうぞお気軽にご相談ください。